Geschichten und Anekdoten

Eine Sammlung von Geschichten und Anekdoten aus Osterfeld und Umgebung.

Inhaltsverzeichnis

- Oberhausen

- Hermann Hollmann erinnert sich an seine Jugend

- Gründung der Stadt Oberhausen 1929

- Theodor Kötting erinnert sich

- Die Eremitenklause in Osterfeld

- Rezepte aus dem Hungerwinter 46/47

- Mit Steinen aus Mülheim

- Picknick bei Hollmann

- Der geverste Froschkönig von Oberhausen

- Die Bliesenjagd geht los – Fastnachtssitten der Osterfelder in früheren Jahrzehnten

- Vom "Alten Mann" bis zum "Zehnfüßer"

- Geschichten vom Haskes Hof

Oberhausen

Ein Mensch erfuhr nicht ohne Grausen, er müsse auch nach Oberhausen,

um den dorthin verbannten Wesen aus seinen Werken vorzulesen.

Er schaute, ob sich das auch lohne, zuerst mal nach im Lexikone,

und fand dort, wie erwartet, nur, daß es ein Ort sei an der Ruhr,

mit ein paar Kirchen und drumrum bloß ein Realgymnasium

sowie den obligaten Banken, ein Amtsgericht und auch ein Kranken-

Haus und daneben noch ein Waisen-, sonst nichts. Nur Hütten: alles Eisen!

Der Mensch kam deshalb mit der Bahn in ziemlich düstrer Stimmung an.

Doch tat ein erster Blick genüge, daß all das, Gottlob, lauter Lüge.

Er sah den Kern von einer Stadt, die weiß, wie sie zu wachsen hat.

Es strahlte gleich das Ruhrlandhaus Kultur nach allen Seiten aus

und überall sah er die Kraft, die selbst sich ihre Werte schafft

und, wo Geschichte nichts geschenkt, aus eignem Mut die Zukunft lenkt.

Gestellt auf Eisen und auf Kohlen, ist sie gewillt, das einzuholen,

was ihre glücklicheren Schwestern viel leichter sich erworben, gestern.

In Oberhausen leben Leute, die stark verbunden mit dem Heute

und seinen Mühen, seinen Sorgen. – Glück auf! der schönen Stadt von morgen.

Eugen Roth

vorgetragen am 11. März 1953 im Rathaus-Saal Oberhausen

Hermann Hollmann erinnert sich an seine Jugendzeit

Alt-Osterfelder Geschichten

Aus: Der Kickenberg, Osterfelder Heimatblatt

1. Jahrgang, Nummer 10/11, Oktober/November 1956

Als die Emscher noch ein klarer Fluß war

„Als ich 1876 mit meinen Eltern von Bruch bei Recklinghausen nach Osterfeld kam, war ich ein Jahr alt. Mein Vater war hierher gekommen, um in der Brennerei und Brauerei Paus, die sich auf diesem Grundstück befand, eine Stelle als Brauer anzunehmen. Zu der Brauerei gehörte noch eine Wirtschaft mit einem Saal, ein Kramladen und eine bescheidene Landwirtschaft. In meiner Jugend war die Emscher noch ein klarer, fischreicher Fluß und zog sich in vielen Windungen durch das Land. In jedem Jahre trat sie über die Ufer und überschwemmte besonders hier das angrenzende Gelände. Zeitweilig stieg sie so hoch, daß die Waghalsbrücke fuß- bis knietief unter Wasserstand.“

Die Fabrikers. Mit Pferd und Wagen durch das Hochwasser

Ich unterbrach den Erzähler mit einer Handbewegung. Bevor ich mich jedoch näher äußern konnte, vermutete Hermann Hollmann schon richtig: Sie meinen die Waghalsbrücke? An dem Namensursprung dieser in meiner Jugendzeit schon wackeligen Holzbrücke ist viel herumgedeutelt worden. – Schon in der Sage vom Grünen Ritter spielt sie eine wichtige Rolle. –

Wie es auch sei, es gehörte jedenfalls eine Portion Mut dazu, sie zu überschreiten, darum wohl Waghalsbrücke. Bei Überschwemmungen hatte mein Vater reichlich damit zu tun, die Fabrikers, so nannte man damals die Fabrikarbeiter, mit Pferd und Wagen über die überschwemmte Brücke zu fahren. Auf andere Weise wäre es ihnen wohl kaum möglich gewesen, zu ihren Arbeitsplätzen in Oberhausen oder zurück nach Osterfeld zu gelangen.

Jedes Jahr kehrte mit der Überschwemmung ein Ereignis wieder, das den Erwachsenen viel Ärger bereitete, uns Kindern aber ein großes Gaudium war. Ferkel und Kühe mußten aus den vom Emscherwasser überschwemmten Ställen in das höher gelegene Wohnhaus umquartiert werden. Wenn ich heute den in ein tiefes Bett eingelassenen, schnurgerade verlaufenden Schmutzwasserkanal Emscher sehe, wohl den größten des Kontinents, so wird mir recht deutlich, wie sehr sich die Zeiten und Dinge in wenigen Jahren gewandelt haben.“

Von der Eisenbahn verschluckt

„Damals gab es auch noch keine Eisenbahnbrücke, die den Bahnkörper über die Osterfelder Straße hätte hinwegführen können. In der Nachbarschaft unseres Hauses zogen zwei Bahngleise vorbei, eins gehörte der Bergisch-Märkischen, das andere der Köln-Mindener Eisenbahn. Auf dem Gelände zwischen beiden Bahnanlagen lag Teppers Hof, später ein Opfer des Ausdehnungsdranges der Eisenbahn. Wollte man auf dem Wege an Teppers Hof vorbei ins Dorf, so hatte man zwei Eisenbahnschranken zu passieren.“

Pastor Michalides‘ Bierseidel noch heute in gutem Verwahr

„Ich sagte schon, daß die Brennerei und Brauerei Paus mit einer Wirtschaft verbunden war. Sie war das Versammlungslokal des Knappen- und des Kriegervereins. In beiden Vereinen präsidierte Pfarrer Michalides. Manches Glas Bier habe ich diesem Herrn, um den sich viele sonderbare Geschichten ranken, serviert. Michalides trank immer aus dem gleichen, eigens für ihn beschafften und sonst von keinem anderen benutzten Bierseidel, ein Gefäß aus grünlich schimmerndem Glas. Der alte Krug ist noch heute in meinem Hause.“

Es versteht sich von selbst, daß man mir auf meinen Wunsch den historischen Krug herbeiholte. Ich bin ehrlich genug, einzugestehen, daß ich dieses Erinnerungsstück an eine der markantesten Persönlichkeiten in der Osterfelder Geschichte nicht ohne starke Anteilnahme in meine Hände nahm und sehr eingehend und nachdenklich betrachtete.

Kein Tanz im Saal

„Ja, der alte Michalides war schon ein sonderbarer Herr. Als damals die Wirtschaft Trillenkamp, heute Klapheck, um einen Saal erweitert werden sollte, dem ersten größeren in Osterfeld, setzte sich Michalides energisch für den Erweiterungsbau ein und unternahm viele Schritte, das Vorhaben zu einem guten Ende zu bringen. Denn als Vereinspräses war er daran interessiert, einen besser geeigneten Versammlungsraum zu bekommen. Seine Bemühungen knüpfte er an die Bedingung, daß in dem Saal niemals getanzt werden dürfe. Wenn dieses Gebot nicht beachtet werde, treffe das Haus Unheil. Trillenkamp hat denn auch, solange er die Wirtschaft geführt hat, niemals geduldet, daß im Saal getanzt wurde, selbst nach Michalides Tod nicht. Zu oft schon hatten sich vorher in Osterfeld ähnliche unheilvolle Drohungen Michalides‘ erfüllt. Meine eigene Hochzeit habe ich bei Trillenkamp gefeiert. Was hätte auch näher gelegen – hatte ich doch eine Tochter des Hauses zur Braut! Dennoch aber wurde zum Tanz im gegenüberliegenden Saal Kalveram aufgespielt, so groß war der Respekt vor dem alten Pastor.

Als Paus um 1890 seine Brauerei in die heutige Malzstraße verlegte und das Anwesen in der Waghalsstraße aufgab, hat es mein Vater gekauft. 1901 ist dann von mir dazu das Wohnhaus gebaut worden, in dem wir uns jetzt befinden.“

Gründung der Stadt Oberhausen 1929

Wenn die Sprache auf die Ereignisse des Jahres 1929 kam, die mit der zwangsweisen Bildung des Stadtkreises Oberhausen (Rhld) aus den selbständigen Städten Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld zusammenhingen, erzählte mein Vater gern folgende Anekdote:

Als sich die Stadtparlamente in gemeinsamen Sitzungen im Vorfeld nicht über den Namen der neuen Gemeinde einigen konnten, machte ein Osterfelder Ratsherr den Vorschlag, zweckmäßigerweise den neuen aus Teilen der alten Städtenamen zu bilden: z. B.

Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld.

Diese Idee fand in der Versammlung leider keine Mehrheit.

Fritz Pamp

Theodor Kötting erinnert sich

Krammetsvögel für das Kasino der Gutehoffnungshütte

Pastor Michalides‘ Tod

Mit „Trecksack“ und „Pottdeckeln“ von Haus zu Haus

Aus: Der Kickenberg, Osterfelder Heimatzeitung

2. Jahrgang, Nr. 3/4, März/April 1957

Theodor Kötting, der am 15. Mai sein 80. Lebensjahr vollendet, ist in Osterfeld geboren und ein wandelnder Beweis dafür, daß man auch in der Osterfelder Luft körperlich rüstig und geistig frisch, ja erstaunlich frisch bleiben kann – es sei denn, man befolgt seinen Rat und erlaubt sich täglich zwei Schnäpschen, nicht mehr und nicht weniger.

Daten und Namen aus früher Jugendzeit und späteren Jahren sind Theodor Kötting so gegenwärtig, daß es ihm augenscheinlich Vergnügen bereitet, damit seinen Zuhörer zu verblüffen. Muß er bei abgelegeneren Ereignissen sich einmal besinnen, so genügt es, daß er sich bedachtsam mit der flachen Hand über den kahlen Kopf streicht – und schon stellt sich das Gesuchte ein.

Drei Wegstunden Wald

Das heimatliche Haus des Erzählers stand an der Kapellenstraße, 1865 von seinem Vater erbaut. „Et war man en kleen Hüsken“, das unmittelbar keinen Nachbarn hatte. „Bis Hünxe, das waren drei Wegstunten, konnte man laufen, ohne einmal den Wald verlassen zu müssen“, ist eine seiner Jugenderinnerungen.

Franz Lanfermann saß am Vogelherd

Die Schulzeit hat er, wie könnte es auch anders sein, nicht ohne Streiche verbracht. Zum Ehrenkodex der damaligen Jugend gehörte es, Krammetsvögel (Anm.: Krammetsvogel = Wacholderdrossel) zu stibitzen.

„Nee, nee, keine Nester ausgenommen“, verneint Theodor Kötting. „Sie müssen wissen, daß Franz Lanfermann und sein Schwiegervater Hagenbruck, in den achtziger Jahren, an dem jetzigen Volksgartenweg, etwa dort, wo heute die Volkshochschule steht, einen Vogelherd unterhielten. Bei günstigern Wetter zog Franz Lanfermann mit einem großen Korb, in dem eine Anzahl Lockvögel zwitscherten, dorthin. Teils wurden sie mit einem Bindfaden angebunden, teils in kleinen Käfigen neben dem ausgespannten Netz ausgesetzt. Nach dieser Arbeit kroch der Vogelsteller in ein vorbereitetes Erdloch, das einen kleinen runden Ausguck hatte. Geduldig lugte Franz, flach auf dein Bauche liegend, oft Stunden um Stunden aus seinem Loch hervor, bis sich eine größere Zahl der geselligen Wacholderdrosseln eingefunden hatte. Dann zog Franz das Netz erbarmungslos über den zappelnden Gefangenen zu. Abnehmer seiner Beute waren unter anderen der wegen seiner lukullischen Genüsse weithin bekannte Brandenburger Hof und das Kasino der Gutehoffnungshütte in Sterkrade.

Noch heute erregt es das Verwundern Theodor Köttings, daß man die Krammetsvögel mitsamt ihren Eingeweiden briet. Nur eine Zubereitung solcher Art, hatte man ihm versichert, bürge für einen pikanten, delikaten Geschmack.

Die Waterfuhr

„Im Spätherbst“, plaudert Theodor Kötting in sichtlich angenehmer Erinnerung an seine Jugendzeit leutselig fort, „ereignete es sich öfter, daß wir Kinder aus dem westlichen Teil Osterfelds 8 Tage und mehr nicht die Schule besuchen konnten. Das war eine Freude! Eine Wasseransammlung, Waterfuhr genannt, hinderte uns daran. Das Gewässer entstand in einer Senke kurz vor dem Eintritt ins Dorf aus dem Zufluß von drei Bächen; der eine entsprang in Ostrops Busch, der andere bei Welscheburs Hof und der dritte schließlich war der Hummelbach. An ihn erinnert noch die heutige Hummelstraße. Die Waterfuhr selbst führte ihr Wasser der Emscher zu. Mit dem Aufkommen des Bergbaus und der dichteren Besiedlung ist die Waterfuhr später verschwunden.

Gärtner und Totengräber

Theodor Kötting, auch Dors Kötting, wie er allgemein genannt wird, war vom Jahre 1899, dem gleichen Jahre, in dem er in der Kampstraße sein Haus mit einer Gärtnerei errichtete, bis 1907 Totengräber des Friedhofs an der Bottroper Straße. „3800 Tote habe ich beerdigt“, weiß er aus dieser Zeit zu berichten. Alte Namen von Personen klingen auf, die in dem damaligen Osterfeld etwas galten und bedeuteten, nun aber längst vergessen und heute nicht mehr sind als schwer zu entziffernde Buchstaben auf verwitterten Grabsteinen.

Michalides stirbt

Wie bei allen alten Osterfeldern hat auch bei Dors Kötting Pastor Michalides einen tiefen Eindruck hinterlassen.

„Der alte Herr war stets von zwei Hunden begleitet. Meistens ging er dahin, in sein Brevier vertieft. Grüßte man ihn, so sah er nicht auf. Man hatte aber das sichere Gefühl, trotzdem erkannt worden zu sein. Groß war seine ans Magische erinnernde Gewalt über die Menschen. Gab es bei Mangelmann, jetzt Wirtschaft Surmann, was öfter vorkam, zwischen den Osterfeldern und den Eisenheimern Streit und wollten die Kampfhähne nicht voneinander lassen, rief der Wirt Pastor Michalides herbei. Er sprach nur einige wenige Worte, und die Streithähne verwandelten sich in zahme Lämmer, die sich beschämt davonschlichen.

Der Pastor starb am Weißen Sonntag. Ein Bote hastete während der Messe die Kanzel zu Kaplan Schmitz hinauf und stieß hervor: „De Pastor stervt!“ Sogleich strömte alles in die Pastorei, soviel sie nur fassen konnte. Keiner wollte daran glauben, daß des verehrten Pastors letzte Stunde gekommen sein sollte, hatte er doch bis kurz vor Mitternacht noch Beichte gehört. Da saß er nun im Sessel, zu nichts anderem mehr fähig als unentwegt die Gemeinde zu segnen, bis ihm seine Rechte leblos aufs Knie sank.“

Zum Lohn ein paar Eier

Wie zu allen Zeiten trat auch damals, so tief der Tod des Pastors auch alle berührte, bald wieder das Leben in seine Rechte. Fastnacht des nächsten Jahres zog, wie schon früher, Theodor Kötting mit zwei andern lustigen Osterfeldern durch das Dorf von Haus zu Haus. Sie sangen, begleitet von einem „Trecksack“ und „Pottdeckeln“, vermummt und maskiert, alte und neue Fastnachtslieder. Zum Lohn erhielten sie in jedem Haus ein paar Eier.

Das alles ist nun schon seit langen Jahren vorüber. Und doch meinte Kötting bei meinem Abschied: „Die Erinnerung macht mir alles neu.“

tn.

Die Eremitenklause in Osterfeld

von Kaplan Ferdinand Küper

Aus: Der Kickenberg

Osterfelder Heimatblatt

Nr. 12, Dezember 1956, 1. Jahrgang

In der Aprilnummer des Kickenberg war von der Osterfelder Dorfcaritas im ausgehenden Mittelalter die Rede. Der Gemeinschaftsgeist des Dorfes und der Zusammenhalt all seiner Bewohner war so stark, daß man es als verpflichtende Aufgabe der Dorfgemeinschaft ansah, für alle zu sorgen, die von irgendeiner Not be-drückt wurden. Die Register des Armenprovisors sind beredte Zeu-gen christlicher Liebesgesinnung.

Nicht im besten Andenken!

Doch noch von einer anderen Seite her versuchte man der Not des Lebens Herr zu werden. Caritas üben, das heißt ja nicht nur, Mittel verteilen, sondern zuerst einmal rechte Liebesgesinnung haben und zeigen. Das Wirken des Menschen am Menschen, der Not leidet, ist das Erste der Caritas. Das ver-suchte zu Beginn des 18. Jahrhunderts in Osterfeld ein Eremit, ein Einsiedler, auf seine Weise. Daß die caritative Tätigkeit dieser Eremiten, es waren mehrere, nicht in ganz gutem Andenken steht, war nicht nur die Schuld dieser Männer, sondern in etwa auch der Dörfler und der besonderen Umstände jener Zeit. In den 20er Jahren erschien über die Osterfelder Eremitage ein Auf-satz aus der Feder des um die Heimatgeschichte hochverdienten – Rektors Grünewald. Leider ist er zu wenig bekannt und auch wohl etwas zu düster gehalten, so daß die Eremiten recht schlecht davongekommen sind.

Im Kuhkamp

Am 27. April 1708 erhielt der Kölner Tertiar Johann von Sommer vom Kur-fürsten von Köln die Erlaubnis, sich als Einsiedler in Osterfeld niederzulassen. Er konnte wählen zwischen dem Egelbusch, der dem Herrn von Vondern gehörte und dem Kuhkamp, der zum Pastorat gehörte. Er wählte für die Nie-derlassung den Kuhkamp. Der Patron der Osterfelder Kirche, Freiherr Moritz von Brempt zu Vondern und der derzeitige Pastor, Johann Gisbertus Bockel-kamp (gestorben 12.3.1720) stimmten dem Plane zu. Johann von Sommer stammte aus Köln, war Mitglied des 3. Ordens des hl. Franziskus, war mehrere Jahre bei den Franziskanern in Bethlehem gewesen und dann nach Deutschland zurückgekehrt. Hier verbrachte er einige Monate in Kaiserswerth bei Düsseldorf. Sein Ziel war die Aufnahme in den Franziskanerorden, aber wegen Kränklichkeit nahmen ihn die Ordensoberen nicht auf.

Heute noch Eremitengarten

So bemühte er sich um eine Einsiedelei, um in etwa ein Ordensleben führen zu können und seinem Ideal näher zu kommen. Warum er auf Osterfeld als Ort seiner Niederlassung verfiel, ist nicht bekannt. Möglicherweise war er mit den Herren von Brempt entfernt verwandt oder aber er hatte beim Grundherrn von Vondern Fürsprecher. Auch Verwandte des Eremiten schei-nen sich vorübergehend in Osterfeld aufgehalten zu haben. Im Jahre 1722 stirbt eine Sophia von Sommer und wird auf dem Osterfelder Friedhof begraben. Allem Anschein nach hat sie auf Vondern, keinesfalls aber in der Einsiedelei, gewohnt. Es wird die Mutter des Eremiten Johann von Sommer gewesen sein. Entscheidend war die Zustimmung des Herrn von Vondern; er war der mächtigste Mann im Dorf, zudem Patron der Pfarrkirche. Er stiftete auch die Baumaterialien für die Einsiedelei und bewog die Dörfler, mit Hand anzulegen. So entstand denn bald eine schöne Klause mit 4 Räumen: eine Kapelle, ein Refektorium (Speisezimmer), eine Küche und eine Zelle. Die heutige Segensstation in der Nähe der Zeche Osterfeld, Eremitengarten ge-nannt, erinnert noch an diese Niederlassung des Einsiedlers von Sommer.

Das Innere war einfach genug. In der Kapelle befand sich ein Kreuzaltar mit einem Bild der Gottesmutter, des hl. Franziskus, des hl. Antonius von Padua und des hl. Johannes Nepomuk. Ferner 4 kleinere Bilder mit Papierblumen und Kerzen geschmückt, zwei Kreuzigungsbilder und ein Bild Papst Benedikt XIII. Auch Hausrat und Kleidung entsprachen mönchischem Zu-schnitt: eine Uhr, ein Ofen, zwei eiserne Töpfe, Kupferkessel, Feuerzange, zwei Lampen, vier Stühle, zwei kleine Tische, fünf Fässer, zwei Bettladen, eine Totenlade, ein Grabscheit, eine Gabel, Schaufel, Rechen, sechs eiserne Eßgabeln, zwei zinnerne und ein hölzerner Löffel, zwei Messer, eine Schere, ein Mörser, ein kupfernes Wasserbecken, ein Buttereimer, eine Reibe und eine Kuchenpfanne.

Das war alles, was die Einsiedler an Hausrat besaßen. Ihre Ausstattung: zwei Handtücher, vier Servietten, sechs Taschentücher, 7 gute und 4 alte Hemden, drei Ellen neuleinene Decken, zwei Hosen.

Einnahmen und Ausgaben

Was der Einsiedler auf seiner Terminei (Bettelgang) bekam, war auch die Welt nicht:

- 6 Malter Roggen,

- 2 Malter Buchweizen,

- 80 Maß Butter,

- 150 Pfund Fleisch und

- 10 Reichstaler Geld.

Das alles war die Einnahme eines Jahres für zwei Personen! Dementsprechend hielten sich auch die Ausgaben in mäßigen Grenzen:

- für Bier etwa 12 Taler,

- für Tee und Zucker 2,5 Taler,

- für Branntwein 10 Taler,

- für den Träger auf dem Kollektengang 5 Taler,

- für Weißbrot 1 Taler,

- für Bilder etwa 2 Gulden,

- für Übernachtungen auf der Kollektenreise 5 Taler,

- für Schuhe und Strümpfe 2 Taler,

- für Salz, Pfeffer und Essig 1 Taler,

- für das Kapital 2 Gulden,

- für Rosenkränze 15 Stüber,

- für Öl 1 Taler,

an Steinkohlen (!) Vorrat für 5 Taler.

Eigenartig berührt die hohe Ausgabe für Bier und Branntwein. Wenn man auch unterstellt, daß sie manches für Gäste und Kranke brauchten und daß auf den Termineien damals alles schon recht teuer bezahlt werden mußte, so scheint hier doch des Guten zuviel getan worden zu sein. In den späteren Prozessen zwischen den Pfarrern und den Eremiten spielt diese Schwäche auch immer eine Rolle.

Mancherlei Pflichten

Was war denn die Aufgabe des Eremiten? Womit war sein Tag gefüllt? Fürs erste ist zu sagen, daß er gar nicht so einsam lebte. Dazu lag die Eremitage nicht abgelegen genug. Seine Aufgabe war der Krankenbesuch und die Krankenpflege. Der Eremit sollte bei den Sterbenden beten und bei den Toten wa-chen. Er hatte bei der Beerdigung mitzuwirken. Auch in der Kirche war ihm eine Aufgabe zugedacht: er hatte mitzusingen beim Hochamt und im Chorstuhl zu erscheinen.

Dann sollte der Einsiedler das Gebet und die geistliche Lesung pflegen. Das Bücherverzeichnis ist für die damalige Zeit und die kleine Einsiedelei erstaunlich reichhaltig. Es umfaßt 24 Bände:

- Heilige Schrift

- Nachfolge Christi

- Grammatica religiosa, eine Art religiöse Anleitung

- Tugendspiegel des Lebens und Leidens Christi

- Christliche Betrachtungen für alle Tage des Jahres

- Leben der hl. Kirchenväter

- P. Vogels monatliche Vorbereitung zu einem seligen Tode

- Geistlicher Streit

- Die Konstitutionen der Eremiten

- Von der Gleichförmigkeit des menschl. Willens mit dem Willen Gottes

- Tugendübungen

- Kleines Leben der Heiligen

- Zwei Regelbücher des hl. Franziskus

- Chronik Unserer Lieben Frau von Einsiedeln

- Das kleine Leben Christi und Maria

- Goldenes Tugendbuch

- Krankentrost

- Goldenes Tugendbuch von den Übungen der drei Göttlichen Tugenden

- Geistliche Sonntagsapotheke,

- Ein heilsames Buch für Ge-sunde und Kranke

- Geistliche Übungen des hl. Ignatius

- Manna animae – Brot der Seele

- Seufzer einer büßenden Seele

- Göttliche marianische Sonnenstrahlen

Es ließ sich also wohl hausen in der Einsiedelei und die Voraussetzungen waren gegeben, daß der Klausner der gute Geist des Dorfes hätte sein können, der in allen Notfällen zur Hand gewesen wäre: bei Krankheit und Todesfall, bei Beerdigung und Gottesdienst, bei Gebet und Kirchengesang, an frohen und dunklen Tagen. In den ersten Jahren des Eremiten Johannes von Sommer, vor allem zur Zeit des Pastors Gisbert Bockelkamp (1705 – 1720), hat ein gutes Einvernehmen geherrscht zwischen Dorf und Pfarrer einerseits und dem Eremiten andererseits. Jedenfalls wird bis 1712 keine Klage laut.

Umstrittener Schutzbrief

Doch sollte es bald zu beträchtlichen Mißhelligkeiten kommen. Der Hauptgrund scheint nicht einmal so sehr in den menschlichen Schwächen des 2. Einsiedlers, Nikolaus Wintersdorf aus Rheinberg, zu liegen, sondern in der Unklarheit der Gründung der Einsiedelei. Es war aus der kurfürstlichen Erlaubnis und auch aus dem Schutzbrief nicht zu ersehen, ob an eine persönliche oder dingliche Erlaubnis gedacht war, d. h. ob der Einsiedler Johann von Sommer sich niederlassen dürfte und zu diesem Behuf sich eine Zelle mit kleiner Kapelle bauen durfte, oder ob die Erlaubnis zum Bau einer Einsiedelei gegeben war, die nach dem Tode des 1. Bewohners noch einen 2. oder gar 3. aufnehmen konnte. Ferner war umstritten, und zwar von Anfang an, ob der Einsiedler für sein Gärtchen mit Zelle Pacht zu entrichten hatte oder nicht. Schon der erste Nachfolger des Pastors Bockelkamp, Pastor de Weldige, genannt Cremer (1720 – 1728) verlangte für das Grundstück, das ja unbestritten zum Pastorat gehörte, Pachtzins. Unklar war auch, ob Pastor Bockelkamp für alle Zeit auf das Grundstück verzichtet hatte oder überhaupt verzichten konnte. Auch der Lebensunterhalt des Eremiten, das Terminieren, war nicht nur von allem Anfang an Gegenstand des Streites, es war auch nicht klar, wie weit er seine Kollektenreisen ausdehnen durfte.

Trank requirierten Branntwein von den Preußen!

Der erste Streit flammte auf, als im Jahre 1712 im Verlauf des Spanischen Erbfolgekrieges die Preußen mit einem Trupp Reiter in Osterfeld eindrangen und bei Storp Quartier machten. Johann von Sommer machte sich an die verhaßten Preußen heran und verschmähte auch ein Gläschen Branntwein nicht, das man ihm reichte. Das wurde ihm von den treukölnisch gesinnten Dörflern um so mehr verargt, als die preußischen Reiter diesen Branntwein ziemlich rücksichtslos in Soldatenma-nier vorher im Dorfe requiriert hatten. Die Beschwerde nach Köln faßt dann auch alles zusammen, was man an dem Bruder Johann von Sommer zu tadeln wußte: daß er seiner nicht genügend gehorche, daß er zu viel bettele, daß er seine Bettelreisen bis ins münsterische ausdehne, daß er schon mal des Sonntags im Chorstuhl in der Messe fehle usw. usw. Bruder Johannes wußte die Anklagen zu entkräften und erlangte im Jahre 1719 die Erneuerung seines Schutzbriefes bei der bischöflichen Kyrie in Köln. Am 12. März 1720 starb der Pfarrer, der ihm den Grund und Boden für seine Klause überlassen hatte: Johann Gisbert Bockelkamp.

Sein Nachfolger wurde Josef Hermann de Weldige gen. Cremer aus der be-kannten Dorstener Familie. Er war vornehm und edel denkend und liebte den Frieden. So wurde für mehrere Jahre der Friede im Dorf auch gehalten, ob-schon der Pfarrer es nicht unterlassen konnte, in einem Schreiben an den vesti-schen Kommissar Pfarrer Sander von Recklinghausen auf die gar geringe Auferbaulichkeit in dem Kirchgang und sonstigen beim Bruder Johann von Sommer hinzuweisen.

Brotneid führt zu Prozessen

Im Jahre 1726 hatte der Pfarrer wirklich Anlaß zur Beschwerde. Bruder Jo-hann von Sommer hatte einen fremden Eremiten bei sich aufgenommen: Jo-hann Leink aus Herten. Mit gütigen Worten, wie es seiner Art entsprach, hat-te Pastor de Weldige den Eremiten darauf aufmerksam gemacht, daß ihm das nicht erlaubt sei und gegen die Gründungsurkunde verstoße. Der Bruder war klug genug, das einzusehen, aber er hatte sich schon einen Ausweg erdacht. Er schickte den ,.Gesellen“ Johann Leink nach Recklinghausen, damit er vom vestischen Kommissar Pfarrer Sander eine vorläufige Aufenthaltsbewilligung bekam. Er erhielt sie auch unter dem Vorwand, er wolle nur noch diesen Winter bei Johann von Sommer in der Osterfelder Klause bleiben, da er seine Klause zu St. Vinzent im Breisgau in der Winterzeit nicht erreichen könne. Dagegen war wenig zu sagen und der „Geselle“ blieb im Winter in Osterfeld. Vorsorglich protestierten die Osterfelder unter Vortritt ihres Pfarrers und Kirchenvorstandes gegen diese Erlaubnis. In diesem Protestschreiben wird ein Grund genannt, der von nun an eine Rolle spielen sollte in dem Kampf des Dorfes gegen den Eremiten: die kleine und wenig einträgliche Gemeinde habe eine große Last an dem Eremiten. Ein klein wenig Brotneid scheint also doch wohl eine Rolle gespielt zu haben in dem langen Prozeß gegen den Eremiten und seinen Nachfolger.

Pfarrer geben Ausschlag

Da Pastor de Weldige gen. Cremer schon im Jahre 1728 am 23. Juni starb, kam es nicht mehr zu weiteren Reibereien mit dem Eremiten. Sein Nachfol-ger war Augustinus Schmitz. Auch er verstand es, mit dem Eremiten in Frieden zu leben. Aus seiner Zeit sind Streitigkeiten nicht überliefert. Aber auch das Schweigen der Urkunden ist beredt. Der Eremit Johann von Sommer hat zu Zeiten der Pfarrer Bockelkamp, de Weldige-Cremer, Schmitz und Over-beck gelebt. Keineswegs alle Pfarrer sind in gleicher Weise erbost über den Eremiten und haben Streitigkeiten mit ihm. Die Persönlichkeit des Pfarrers, ob er mehr zum Frieden oder zur Auseinandersetzung neigte, ist in diesem Streit mit dem Eremiten von großer Bedeutung gewesen. Als Pfarrer Schmitz am 2. Mai 1737 starb, trat Josef Overbeck noch im gleichen Jahr die Nach-folge an.

Schwierige Beweislast

Mit ihm wurde eine starke und junge Persönlichkeit Pfarrer von Osterfeld. Die Auseinandersetzungen ließen nicht lange auf sich warten. Die Erben des verstorbenen Pastors Schmitz werden in Datteln beim vestischen Kommissar, dem Pastor Koene von Datteln, vorstellig und wollen einen gemessenen Be-scheid an Johann von Sommer erwirken, seine rückständigen Zinsen zu be-zahlen. Doch der Stoß geht ins Leere. Johann von Sommer wußte zu bewei-sen, daß er dem verstorbenen Pastor Schmitz nichts schulde. Zu keinem Zeitpunkt seines Lebens habe sich Pastor Schmitz bei ihm, Johann von Sommer, wegen rückständiger Pachten oder Zinsen beklagt. Pastor Overbeck wurde angewiesen, die unberechtigten Klagen nicht mehr entgegenzunehmen und dem Johann von Sommer die erstandenen Kosten durch die Kläger ersetzen zu lassen.

Eremitage erhält zweiten Klausner

Pastor Overbeck war gewarnt, so leicht würde er mit dem Eremiten Johann von Sommer nicht fertig werden, das erkannte er nun. Es kam noch zu ein-zelnen Reibereien, vor allem, als im Jahre 1742 Johann von Sommer beim Kurfürsten in Köln einkam um die Erlaubnis, einen zweiten Bruder in die Eremitage aufzunehmen. Als Grund gab er sein zunehmendes Alter und die Beschwerden desselben an. Er nahm nun nach der Erlaubnis durch Köln den Eremiten Johann Decken aus Ringsheim zu sich.

Zähe Machtkämpfe

Lange scheint er nicht bei ihm ausgehalten zu haben, sei es, daß er die Feind-schaft der Osterfelder Bauern fürchtete, sei es, daß er mit dem grantigen Ein-siedler Johann von Sommer nicht auszukommen vermochte. Alsbald finden wir einen anderen Klausner in Gesellschaft des Johann von Sommer: Nikolaus Wintersdorff aus Rheinberg. Aber auch er scheint es nicht lange in der Gesellschaft des alternden Johann von Sommer ausgehalten zu haben. Nach knapp einem Jahr verläßt er Osterfeld wieder, um aber beim Tode des Eremi-ten wieder aufzutauchen.

Zu Lebzeiten des Johann von Sommer war von einem Prozeß gegen ihn nichts zu erwarten. Das Recht war auf Seiten des Klausners. Das sahen die Dörfler, an ihrer Spitze Pastor Overbeck, auch ein. Dennoch sorgten sie vor für den Fall des Ablebens. Am 19. November 1747 kamen die Dörfler im Hause Storp zusammen, um vor dem Notar Jodecus Franz Mittendorff fol-gendes zu Protokoll zu geben:

- das der Bruder von Sommer sich seine Dienste bei den Kranken sehr wohl bezahlen lasse,

- das derselbe alle die Jahre in Osterfeld Unfriede gestiftet habe,

- das er sehr prozeßlustig sei und dem Große-Boymann zu Bottrop über 100 Taler Kosten verursacht habe,

- an Sonn- und Feiertagen stelle er sich krank und könne nicht einmal die Messe besuchen,

- das die Einkünfte des Osterfelder Pastors sehr gering seien und nun noch durch den Eremiten geschmälert würden.

Das wurde zu Protokoll gegeben vor den Vorstehern der Gemeinde Theodor Storp, Diedrich Rübekamp, Hermann Beckmann, Hermann Schnieder.

Als Zeugen haben noch mit unterschrieben: Johann Everhard Brüggemann, Johannes Venbuhr, Hermann Freytag, Johann Dirrich Beckmanns, Johann Dirrich Hovermann, Johann Dirrich Brinkert, Hermann Kellermann, Henrich op den Kleinen Vehn, Wilhelm Möllersmann, Johann Dirrich Bramhoff, Johannes Hermann Große-Brockhoff und Hermann Thesing.

In einem Schlußwort gaben sie zu verstehen, daß sie beim Ableben des Klausners Johann von Sommer auf keinen Fall einen Nachfolger dulden würden. Nun sind die Gründe, die oben angeführt wurden, als nicht sehr ü-berzeugend leicht zu durchschauen. Es kam auch zu Lebzeiten des Johann von Sommer zu keinen weiteren Schritten mehr. Man hatte sich aber in gefährlicher Weise festgelegt für den Fall des Todes des alten Klausners. Und als der Tod nun am 19. Mai 1749 eintrat, flammte der Streit nm die Eremitage auf das heftigste auf.

Selbsthilfe der Dörfler

Pastor Overbeck begab sich alsbald zur Klause, in der jetzt nach dem Tode des Johann von Sommer Nikolaus Wintersdorff hauste. Er bedeutete dem Klausner, daß er die Klause räumen müsse, da er sie zu Unrecht bewohne, er ließ auch ein Inventar aller Mobilien aufnehmen und die wertvollen Sachen sicherstellen.

In der Schilderung des Nikolaus Wintersdorff sah die ganze Sache natürlich dramatischer aus. Er schilderte den „Überfall“ wie folgt: Wahr ist, dass da-mahlen, als Respondent diesen Tod vernommen, gleich und zwar bei finste-rer Nacht ungefähr 11 Uhren mit bei sich gehabtten Leuten Respondenten mit den allerherbsten Wörtern damalen nicht allein angegriffen und geschol-ten, sondern auch ihm die Schlüssel abgefordert, alles durchsuchet und Kis-ten und Keller eröffnet und visitieret. Wahr ist auch, daß Respondent sämtliche Briefschaften und documenta über die Eremitage, sowie auch die Ratifikationsscheine hinweggenommen: forthin die vorhanden gewesenen Heiligtümer und heiligen Reliquien, so der verst. Bruder Johannes selig von Rom mitgebracht, auch via facti sich nicht allein angemasset, sondern deren einige auch sofort verteilet und verschonken“.

Rechtsmittel des Klausners

So schnell gab sich Nikolaus Wintersdorft aber nicht geschlagen. Sofort rich-tete er eine etwas kriecherische Supplik (Anm.: Supplik = Bittgesuch) an den Grafen Nesselrode auf Grimberg als dem Präsentator der Kirche Osterfeld. Desgleichen richtete er eine Beschwerde an den Kurfürsten in Köln. Sie scheint einigen Eindruck gemacht zu haben. Jedenfalls war man in Köln der Ansicht, daß, wenn die Eremitage schon einmal stehe, sie auch bewohnt werden solle. Kaplan Schezer von Sterkrade, der für den Osterfelder Pastor in Köln vorgefühlt hatte, brachte jedenfalls diese Botschaft mit. Die Gründe, die der Osterfelder Pastor vorbrachte, bestärkt von seinem Rechtsbeistand Peus in Dorsten und vom Patron der Pfarre, dem Grafen Nesselhode, waren diese:

- 1. Johann von Sommer hatte den Kuhkamp zur Pacht und nicht als Eigentum,

- 2. eine Pachtung aber fällt n beim Todesfall wieder an den o Eigentümer, in diesem Fall, an die Kirche,

- 3. Nikolaus Wintersdorff hat kein Recht, wie ein Erbe, sich die Sachen des Johann von Sommer anzueignen,

- 4. das Leben und die Führung des jetzigen Eremiten – Nikolaus Wintersdorff sei ein Skandal und für die ganze Gemeinde ein Anstoß.

So ganz sicher war Pastor Overbeck seiner Sache doch nicht und so suchte er, so gut es ging, sich aus der Affäre zu ziehen. Er schlug der Behörde vor, wenn die Eremitage nun einmal besetzt werden sollte, so möge man doch ei-nen Eremiten namens Caspar mit der Klause belehnen. Er sei in ganz Oster-feld bekannt, von frommem und bescheidenem Leben und gäbe die Gewähr, daß es zum Heile der Gemeinde sei.

Nach halbem Jahrhundert – Vergleich

Diese Unsicherheit machte sich der Eremit Nikolaus Wintersdorff zu nutze. Er strengte in Köln einen Prozeß an, der sich jahrelang hinzog, Der Pfarrer von Dinslaken sollte beide Parteien über die Streitfrage zu Eid nehmen. Doch wurde davon abgesehen, da Dinslaken nicht im Veste Recklinghausen lag. So wurde Pastor Tils von Dorsten als Vertreter der Behörde bestellt und er be-stellte die streitenden Parteien zum 3. März 1755 nach Dorsten. Hier nun kam es zu einem Vergleich, keine Partei trug den vollen Sieg davon. Daß die Klause Eigentum des Pastorats blieb, ging daraus hervor, daß der Eremit in Zukunft die doppelte Pacht zahlen mußte, also 6 Taler im Jahr. Aber er hatte erreicht, daß er dort weiter wohnen durfte. Lange allerdings hat er sich seines halben Sieges nicht gefreut. Die Abneigung der Dörfler, die zu ihrem Pfarrer standen, und die auch wahren Grund hatten, am Leben und Treiben dieses zweiten Eremiten Anstoß zu nehmen, ließ ihn seines Lebens nicht mehr recht froh werden. Nikolaus Wintersdorff räumte vorzeitig die Klause in Osterfeld. Er ist nicht, wie sein Vorgänger, in Osterfeld verstorben.

Unzulänglichkeit und Mißgunst lassen Versuch scheitern

Diesen zweiten Versuch, die Dorfcaritas in früheren Zeiten vom Manne her zu lösen, muß man als gescheitert ansehen. Die Absicht mag beim ersten E-remiten und seinem Pastor gut gewesen sein, aber die Ausführung enttäuschte alle. Das lag sicher nicht nur an den menschlichen Unzulänglichkeiten der beiden Eremiten, sondern ebenso an der Ungenauigkeit der Gründung und nicht zuletzt auch an der Mißgunst der Dörfler. Sicher entsprachen beide E-remiten nicht den Vorstellungen, die die Osterfelder, und mit Recht, von einem Einsiedler hatten. Aber was diese Einsiedler sich zur Aufgabe gestellt hatten, überstieg bei weitem die Kräfte eines ganz auf sich gestellten einzelnen Mannes. Wären sie Glieder einer klösterlichen Gemeinschaft gewesen, die ihnen Halt gegeben hätte und ständigen moralischen Auftrieb, dann wären sie ein Segen für das Dorf gewesen. Uns geziemt es nicht, zu verurteilen, sondern darzustellen, was gewesen ist, um daraus zu lernen für die Zuunft.

Rezepte aus dem Hungerwinter 1946/47

In dem strengen Winter 1946/47 brach die sowieso schon schlechte Versorgung des Ruhrgebiets mit Lebensmitteln vollkommen zusammen. Die älteren Frauen erinnerten sich an den ähnlich harten Winter 1916/17 und auch an Rezepte, mit deren Hilfe ihre Familien damals überlebten.

Mehl aus Kartoffelschalen

Sie wußten, daß man aus Kartoffelschalen ohne großen technischen Aufwand ein vielseitig verwendbares Mehl herstellen konnte. Die sauber gewaschenen Schalen wurden im Backofen getrocknet und in der Kaffeemühle so fein wie möglich gemahlen. Mit dem Mehl angedickt, machten Suppen und Gemüse richtig satt.

Das Mehl ließ sich aber auch zu Brot oder Brotaufstrich verarbeiten.

Knäckebrot aus Kartoffelschalenmehl

Aus dem Kartoffelschalenmehl, Wasser, Salz und Kümmel backte man ein flaches Brot, das mit viel Phantasie an Knäckebrot erinnerte. Die Mischung wurde zu einem festen Teig geknetet, dünn ausgerollt und auf einem Blech gebacken.

Brotaufstrich

Feingehackte Zwiebeln in wenig Wasser kochen, nach und nach 3 Eßlöffel Kar-toffelschalenmehl einrühren und je nach Geschmack mit Salz, Pfeffer und ge-trockneten Kräutern würzen.

Mit Steinen aus Mülheim

Sand aus der Nähe

Aus: Der Kickenberg, Osterfelder Heimatblatt

2. Jahrgang, Nummer 1/2, Januar/Februar 1957

Osterfelds erste gepflasterte Straße – Von Bergermann zum Heiligenhäuschen

Das Kirchspiel Osterfeld bestand seit je aus zwei Bauernschaften, getrennt durch Koppenburgs Mühlenbach. Er durchfloß die Mitte des Dorfes und trat bei starken Regenfällen zu allgemeinem Ärger über die Ufer. Die benachbarte Straße, wenn sie diese Bezeichnung überhaupt verdiente, verschwand in den Fluten. Seit der französischen Herrschaft in Osterfeld (1802-1813) war er nicht mehr gereinigt worden. So verschlammte er zusehends, bis Tourneau, seit 1821 Bürgermeister von Bottrop/Osterfeld, mit starker Hand eingriff und die Reinigung des Baches durchsetzte. Zugleich ließ er ihn verbreitern.

Pro memoria

So gezähmt, war der Koppenburgsche Mühlenbach kein Hindernis mehr für die von Tourneau seit langem geplante Verbesserung der durch das Dorf führenden Straße. Ihr schlechter Zustand war ihm schon seit seinem Amtsantritt ein Dorn im Auge.

Tourneau suchte nach einem Mittel, dem Übel beizukommen. Er appellierte an die Bereitschaft der Osterfelder zur Selbsthilfe, und das in einer Weise, die von trockener Bürokratie, der vielgehaßten, nichts verspüren ließ. Sein „Pro memoria“, das er in Osterfeld zirkulieren ließ, lautete:

„Die Hauptstraße durch Osterfeld ist so schlecht, daß nicht nur allseitig darüber geklagt wird, sondern daß selbst Osterfelder Eingesessene dadurch bedeutenden Nachteil haben.

Die Erfahrung hat gelehrt, daß Reparaturen an dieser Straße, welche vermittels Beiführung von Sand geschehen, das Übel nur ärger machen, indem das Wasser nirgends Abfluß findet und die Straße zu eng ist, als daß durch Anlegung von Seitengräben geholfen werden könnte.

Es bleibt also nichts anderes übrig, als daß von Bergermann bis am Heiligenhäuschen bei Beckmann ein halbrundes Pflaster angelegt wird. Dieses würde einen immer brauchbaren Weg liefern und den Wasserabfluß ohne Graben bewirken.

Diese Anlage ist aber mit Kosten verbunden, und wenngleich die Beiführung der Materialien nichts kosten würde, so muß doch zum Ankauf der Steine und Bestreitung des Pflasterlohnes ein Fonds vorhanden sein.

Bei vielseitig verschiedenem Interesse würde eine allgemeine Auflage zu diesem Zweck gehässig erscheinen und auch dieses nützliche Werk nur unnötig verzögern.

Angemessener erscheint es mir dagegen, zu diesem Behelf den Weg der freiwilligen Subskription von Beiträgen zu wählen, überzeugt, daß jeder in und um Osterfeld sich bestreben wird, für diese gemeinnützige und sehr zur Bequemlichkeit für Menschen und Vieh sowie zur Verschönerung dienenden Anlage nach Kräften beizutragen.

Zu diesem Zwecke wird Gegenwärtiges in und um Osterfeld zirkulieren und jeder, der etwas beitragen will, wird ersucht, Gegenwärtiges zu unterschreiben und die Summe zu vermerken, welche er zu geben gedenkt.

Bottrop, den 12. Dezember 1827.

Der Bürgermeister: Tourneau.“

Pastor Terlunen gab als erster

Das Gemeindeoberhaupt gewann mit seinem Aufruf Herz und Geldbeutel vieler Osterfelder. Pastor Terlunen ging seinen Pfarrkindern mit gutem Beispiel voran. Er gab als erster 5 Rthlr. (Anm.: Rthlr. = Reichstaler). Ihm folgten Bürgermeister Tourneau mit 2 Rthlr., Friedrich Beckmann spendete 15 Rthlr., Röhring 12 Rthlr., Köster 12 Rthlr., Eschenbruch 6 Rthlr., Bramhoff 2 Rthlr., Südmann 4 Rthlr., Bergermann 4 Rthlr., Vikar Scheyd 1 Rthlr., Storp 4 Rthlr., Vennbur 4 Rthlr., Hilkes 4 Rthlr., Brüggemann 4 Rthlr., Endemann 4 Rthlr., Adolf Bergermann 1 Rthlr., zusammen also 84 Rthlr., zu denen sich aus unbekannter Quelle später noch 3 Rthlr. gesellten.

So bereitwillig die Osterfelder auch gespendet hatten, so war es doch nicht so viel, daß sie nicht danach hätten trachten müssen, mit dem Geld hinzukommen. Diesem guten Willen stand ein massives Hindernis im Wege: das Hauptsteueramt in Duisburg, – dem an der Straßenbarriere in Oberhausen für die aus dem Mülheimer Bezirk heranzuschaffenden Steine Wegegeld hätte entrichtet werden müssen.

Kein Wegegeld

Tourneau richtete deshalb an die geldlüsterne Behörde in Duisburg am 21. Februar 1828 ein Schreiben:

“ wünschenswert wäre es daher, wenn der kleinen Gemeinde die erwähnte Wegegeldzahlung nachgelassen werden könnte ich gebe zwar zu, daß die zu pflasternde Straßenstrecke nicht zu denjenigen gehört, welche auf Kosten des Staates unterhalten werden und daß deshalb der erbetene Nachlaß nur aus Billigkeitsgründen gewährt werden kann; die bekannte Bereitwilligkeit der Straßenbehörde einerseits, arme Gemeinden zu gemeinnützigen Anlagen möglichst zu unterstützen, und der Umstand andererseits, daß das Pflaster zur Verbesserung der von Oberhausen nach Dorsten und Recklinghausen führenden Straße dienen und also die Kommunikation wesentlich fördern wird, läßt mich aber hoffen, daß ein Wohll. H. Z. u. St. A. (Anm.: Wohllöbliches Hauptzoll- und Steueramt) nicht strenge auf den Grundsatz, daß nur für Staatszwecke Befreiung vom Weggeld stattfinden könne, bestehen, daß wohl dasselbe vielmehr für diesen besonderen Fall eine Ausnahme billig finden werden, und ich nehme daher die Freiheit, die obige Anfrage mit der Bitte um geneigten Nachlaß der oftgedachten Angabe zu verbinden und um baldgefällige Bescheidung ganz ergebens zu ersuchen.“

Tourneau mußte aber lange, für ihn zu lange, auf Antwort warten. Auf eine Anfrage mit dem Hinweis auf die Dringlichkeit der Angelegenheit erhielt er die Nachricht, daß die Eingabe dem Provinzialsteuerdirektor vorliege. Am 12. April endlich hielt Tourneau ein Scheiben des Generaldirektors der Steuern in Berlin, der schließlich in letzter Instanz mit der Sache behelligt worden war, in Händen, mit dem ersehnten Bescheid, daß für den Transport der Steine Wegegeld nicht erhoben werde.

Auch kein Brückengeld

Inzwischen hatte am 10. März 1828 auch der Graf von Westerholt zu Oberhausen das seinige dazu getan, den Straßenbau in Osterfeld zu fördern, und durch seinen Verwalter Allert mitteilen lassen, daß er auf das Brückengeld an der Oberhausener Emscherbrücke für die Steinfuhren verzichte.

Vertrag mit Meister Lambert Volkers

Während diese Verhandlungen noch im Gange waren, hatte man sich schon mit dem Pflastermeister Volkers aus Oldenzaal in Verbindung gesetzt und ihn gebeten, wegen eines Kontraktes nach hier zu kommen. Doch Volkers war mit Arbeiten überhäuft und erschien erst am 6. Juni. Er schloß an diesem Tage mit Osterfeld folgenden Vertrag:

- Der Meister Lambert Volkers übernimmt die Ausführung derjenigen Straßenpflasterungsarbeiten, welche in Bottrop und Osterfeld projektiert sind und welche im ersteren Orte zirka 25 und im letzteren Orte zirka 50 Quadratruthen (Anm.: 1 Quadratrute = 14,185 m²) betragen, und es verspricht p. Volkers, diese Arbeiten mit nächstem 1. Juli zu beginnen und damit ununterbrochen fortzufahren.

- Der Unternehmer Volkers übernimmt zugleich die Lieferung der dazu erforderlichen Pflastersteine und zwar pro Quadratruthe drei und einen halben Kasten, jeder zu sechzehn Kubikfuß (Anm.: 1 Kubikfuß = 0,031 m³) gerechnet, und er verspricht, solche in der Stärke und von der Qualität zu liefern, wie solche zu einem Pflaster von 8 Zoll notwendig sind und wie dieselben auch zum Pflaster in Duisburg gebraucht werden.

- P. Volkers verpflichtet sich, die erwähnte Pflasterung gut und dauerhaft auszuführen, Profil und Straßenform auf nähere Anweisung selbst zu bilden, die Steine gehörig zu sortieren und die Traversen nicht weiter als einen Fuß voneinander zu setzen.

- Der Bürgermeister Tourneau verspricht, für diese vorstehend übernommene Bepflasterungsarbeit, dem Unternehmer Volkers für jede Quadratruthe im ganzen 2 Rthlr. 5 Silbergroschen zu zahlen und ihm zur Anfuhr der Steine die nötigen Fuhren unentgeltlich zu stellen, den erforderlichen Sand in gleicher Art beifahren und bei der Arbeit den nötigen Handdienst sowie eine Stampe, welche aber zurückzugeben, stellen zu lassen. Außer dieser Vergütung und neben den spezifizierten Leistungen kann von dem p. Volkers nichts verlangt werden.

- Die Zahlung erfolgt in zwei Dritttheile, successive im Laufe der Arbeit, das letzte Drittheil aber erst nach der Revision und nachdem die Arbeit für gut anerkannt sein wird.

- P. Volkers haftet 2 Jahre lang für die Güte und Dauerhaftigkeit der Arbeit und muß alle zu dieser Zeit vorkommenden Mängel unentgeltlich abstellen. Der P. Volkers trägt die Kosten der Genehmigung des Kontraktes, der Revision und des Stempels und unterwirft sich schließlich den im Amtsblatt pro 1818 pag.

(Anm.: pag. = Pagina = Seite) 11-13 enthaltenen allgemeinen ihm vorgelesenen Bestimmungen.“

Sand aus der Nähe

Allen diesen Schreiben, Verträgen und Verhandlungen wer eine wichtige Sache vorausgegangen, ohne die das ganze, das kleine Osterfeld tief bewegende Vorhaben gar nicht möglich gewesen wäre. Wer sollte die Steine herbeifahren, woher der Sand genommen werden? Das Protokoll des Osterfelder Gemeinderates vom 27. Februar 1828 sagt hierüber:

“ was die Beiführung der Steine betrifft, so kann man die abkömmliche Zeit zwischen jetzt und Maitag dazu benutzen. Es wird solches dann auch den Spannpflichtigen nicht zu beschwerlich. Der Sand ist ganz in der Nähe zu haben, da hier das Material ganz leicht zu liefern ist, und was die Handdienste betrifft, so können solche nach der gewöhnlichen Regel aufgeboten werden.

Storp, Große-Brockhoff, Paus.“

Großbauern je sieben Kasten

Unter Hinweis auf den Vertrag mit dem Pflastermeister Volkers und den Gemeinderatsbeschluß richtete das Bürgermeisteramt am 1. März 1828 an den Osterfelder Beigeordneten Storp die Aufforderung, ein Verzeichnis der Spannpflichtigen, nach ganzen Bauern berechnet, anzufertigen und schleunigst zu befördern.

Storp kam seiner Pflicht als Beigeordneter gewissenhaft nach und schrieb:

“ In Osterfeld sind

Bauern erster Klasse oder Ganzbauern:

Storp, Beckmann, Großeschmidt, Brüggemann, Vennbauer, Eschenbruck, Stemmer, Rübekamp, Schulte-Armeler, Steinhaus, Großebrockhoff, Kleinebrockhoff, adeliges Haus Vondern;

2. Klasse oder Halbbauern:

Bramhoff und Althoff, Brinkert und Höttenbauer, Wälschebauer und Michel am Wald, Schrüllkamp und Hofermann;

3. Klasse oder drei = ein Bauer:

Bergermann, Schulte-Venn und Timpe, Koppenborg, Buttenbruck und Michel im Dorf, Beckmann in Vondern, Möllers und Freitag;

4. Klasse oder Kötter:

Vondermöller, Haferkamp, Musfeld und Hartmann.

Haus Hove galt als Halbbauer und in der zweiten Runde als Drittelbauer, Kathage in Bottrop als Kötter.

Nach dieser Aufstellung hatten an Steinen zu fahren:

die Ganzbauern je 7 Kasten, je 2 Halbbauern 7 Kasten, je 3 Drittelbauern 7 Kasten, je vier Kötter 7 Kasten, Trepper 3 Kasten, Kathage 2 Kasten und Haus Hove 4 Kasten.

Jeder Kasten nachgemessen

Am 12. Juni 1828 wer es so weit. Die ersten Steinfuhren rollten an, nachdem man sich bereits am 12. März mit den Anliegern eingehend besprochen hatte.

Tourneau hatte das Unternehmen bis in alle Einzelheiten geregelt. In seinem Schreiben an den Beigeordneten Storp heißt es:

„Sie wollen daher täglich und so lange zehn Karren aufbieten lassen, bis jeder Spannpflichtige sein Quantum geliefert haben wird.

Die Steine werden aufgeladen da, wo das alte Fähr gelegen und jeder Kasten wiegt 1 800 Pfd.

Nötig ist indessen, daß jedem Anspänner nachgemessen wird und wollen Sie daher einen Kasten von vier Fuß lang (Anm.: 1 preußischer Fuß = 31,4 cm), zwei Fuß breit und zwei Fuß hoch machen lassen. Mit diesem wird jedem Einspänner nachgemessen und jedesmal die Ladung angeschrieben.

Am Donnerstag nachmittag komme ich dorthin, um bei dem ersten Abladen gegenwärtig zu sein.“

Vollendet

Am 31. Juni 1828 zahlten die Spender die erste Hälfte ihres freiwilligen Beitrages. Rüstig ging der Straßenbau vorwärts. Am 25. September 1828 konnte der Bürgermeister der Kreisbehörde die Vollendung der Arbeiten unter Beifügung der Generalabrechnung in Höhe von 227 Rthlr., 1 Sgr. (Anm.: Sgr. = Silbergroschen) und 4 Pfg. (Anm.: Pfg. = Pfennig) melden.

Obrigkeitliche Belobigung

Die Osterfelder hatten ein viel beachtetes Werk vollbracht. In Nr. 40 des Amtsblattes der Königlichen Regierung zu Münster vom 15. November 1828 wird den Osterfeldern folgende „Belobigung“ ausgesprochen:

Unter den Dörfern, welche mit ihren Straßen vorangeschritten sind, hat sich besonders die kleine Gemeinde Osterfeld rühmlich ausgezeichnet und durch bedeutende freiwillige Opfer den Zweck gefördert.“

prga

Picknick bei Hollmann

Mein Vater, Fritz Pamp sen., sang jahrzehntelang im Männergesangverein Eintracht 1875 Osterfeld. Er ließ so gut wie keine Chorprobe im Vereinslokal Husemann an der Bottroper Straße aus. Und was nach einer solchen Probe passierte, überliefert die folgende Geschichte.

Der 1959 verstorbene Malermeister Hermann Hollmann galt als Osterfelder Original. Sein äußeres Erscheinungsbild mit Bart, grünem Jägerhut und Jagdpfeife, sein Humor und seine Erzählkunst in unverfälschtem Osterfelder Platt machten ihn zu einer stadtbekannten Persönlichkeit.

Das Picknick in Hermann Hollmanns Küche oder Der verschwundene Hühnerfraß

(Von einem unbekannten Verfasser)

- Was jetzt kommt, das ist kein Gedichtchen sondern ein wirklich wahres Geschichtchen,

- und wo es passierte vergessen nie, diejenigen, die mit von der Partie.

- Nachdem die Probestunde aus, ging man noch lange nicht nach Haus,

- setzte sich unten an den Tisch und sang recht kreuzfidel und frisch,

- daß einem das Herz im Leibe lachte, jedoch der Freund und Helfer wachte.

- Um Mitternacht ertönte ein Donnergebrülle: „Nun aber fix ein wenig Stille,

- sonst mache ich kurze, bündige Sache und schleppe Sie alle mit auf die Wache!“

- Dem lustigen Hermann bereitet es Leid, daß schon zu End‘ sollt‘ sein die Freud.

- Fidel wie er nun mal ist, schrie er wie ein Hahn auf seinem Mist:

- „Wer Freude will, der folge mir, ich habe noch einen Kasten Bier.“

- Da sagten die Sänger gelassen und trocken: „Wenn Dich die bösen Buben locken,

- so folge ihnen auf den Socken!“

- So schoben sie hin im Sturmgebrause zu Hermann Hollmann’s Künstlerklause,

- um ihm die Flaschen leer zu trinken und aufzufuttern den köstlichen Schinken.

- Als man eine Weile zu Tisch gesessen, war schnell der Brotschrank leergefressen.

- Da wurde der Hermann angebüffelt, aber Ernst und Fritz haben ‚rumgeschnüffelt

- und hast du gesehen, eins, zwei, drei, erwischten sie einen leckeren Brei!

- Die anderen waren indes keine Stöffel und schnappten schleunigst sich die Löffel.

- Nun ging es ran wie Blücher mit dem Säbel, der Brei rutschte flugs in die Sängerschnäbel.

- Als alle schon ganz schachmatt, waren Ernst und Fritz noch immer nicht satt,

- sie schrappten kreuz, sie schrappten quer, da endlich war die Schüssel leer!

- In flüsternd leisem Zwiegespräch lachten die beiden sich schief und schräg

- und freuten sich beide über den Sport, daß Hermann’s Sonntagskompott sei fort.

- Danach wurde noch ein Bierchen gehoben, dann ist man sachte nach Hause geschoben.

- Am anderen Morgen wollt‘ Hermann’s Muttern im Hof die lieben Hühner futtern.

- Sie ging an den Schrank, oh Weh, oh Schreck, der ganze Hühnerfraß war weg!

- Sie sprach: „Wat sind dann dat för Zicken, wo is dat Fischmehl, dä Mais und die Wicken?

- Säch Mann, wo hasse den Krom geloten, ick hat’n doch gistern ingeschloten.

- Dä Hühner dä bruckt inne Nacht nix tau fretten, sött schlopen un sick op den Feckel hensetten.“

- Der Hermann indessen hat ganz bedrüppelt mit seinem bemoosten Haupt geschüttelt.

- Er dachte hin, er dachte her, auf einmal sagte ganz feierlich er:

- „Den Hühnerfraß, da will ick wetten, den hebben de Sangesbröder gefretten!“

- Ernst und Fritz liefen immerfort am nächsten Tage zum Niederlassungsort

- und schworen in diesem heimlichen Zimmer: bei Hermann da fressen wir niemehr und nimmer,

- und wenn der Magen vor Hunger krepiert! Der Kompott von Hermann hat uns kuriert.

In dem Gedicht lebt mein Vater, der 1978 im Alter von 81 Jahren starb, als der „hungerige Fritz“ weiter!

Fritz Pamp

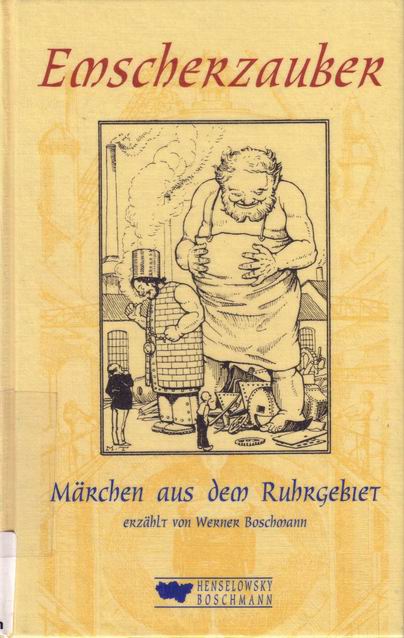

Dieses Märchen stammt aus dem Buch „Emscherzauber – Märchen aus dem Ruhrgebiet“

erzählt von Werner Boschmann

ISBN 3-922750-32-X – Verlag Henselowsky-Boschmann aus Bottrop

Der geverste Froschkönig von Oberhausen

oder: Kullerball in Köttelbecke

- Et is schon mannig lange her, Wie lange schon, weiß keiner mehr,

- Da lief in Oberhausen-Mitte, Son Ding, für dat Gehör ich bitte.

- In dat Kaff um diese Zeit Machte sich son König breit,

- Hauste inne satte Hütte, Hat en Blag mit Namens Gitte.

- Gitteken war nich auf Zack, Ne Meckerfott, die konnt nich ab,

- Wenn se wollte und nich krichte. Gez fängt an unser Geschichte.

- In den Garten von dat Schloß, Wo damals schon die Emscher floß,

- Gerammelt voll mit Kack und Schitte, Mitte Pille pöhlt die Gitte.

- Bälleken hüppt über Hecke inne olle Köttelbecke.

- Gitteken kann dat nich schnallen, „Wo mein Balla?“ tut se lallen.

- Und wie se dann so jankt und plärrt, Von irnxwo se Gequake hört.

- Und sieht an Köttelbecke Rand en Wasserfrosch, en eleganten.

- „Ey du süßet Schnuckelding, Wat is, wenn ich wiederbring

- Dich die Pille ausse Becke?“ Quakt der Frosch und frißt ne Zecke.

- „Dann“, so gibbelt uinser Gitte, „Kommse mit auf meine Hütte.

- Nur ers musse ruckzuck eben Bälleken aus Becke heben.“

- Fröschken gluckst ab inne Brühe Mit son Köpper ohne Mühe,

- Und wie der wieder aufgetaucht, Hatter dat, wat Gitte braucht.

- „Kriss Bälleken und ich krich Danke, Versprechen musse mich auf Pranke:

- Ich spachteln kann bei dir am Hofe, Und ich penn in deine Poofe.“

- „Is dat allet? Sowat wenig!“ Beömmelt sich dat Kind von König,

- Krallt sich abgezockt mit Tücke Dat Bälleken und macht ne Mücke.

- Nächsten Tach, in Königs hause, Machen se ne riesen sause.

- Alles futtert sahnetorte, Da bollert einer anne Pforte.

- „Ey Schnuckelding, wat is denn bloß? Lass knacken, mach die Schotten los!

- Ich bin den Typ, der aus die Kacke, Dat Bälleken gefriemelt hatte.“

- Für Gitteken is dat en Schocker, Der tut hauen sie vom Hocker.

- Se kricht en Hals und kröppt sich auf: „Auf diesen Typ da scheiß ich drauf.“

- „Ey Schnuckelding, wat is denn bloß? Lass knacken, mach die Schotten los!

- Versprochen hasse mich auf Pranke, Dat für dat ich krich en Danke.“

- „Wenn versprochen, keine Flausen“, Sacht da König Oberhausen.

- „Nu öffne ma ganz fix die Pforte, Und geb den Frosch wat Sahnetorte.“

- Den Frosch hüppt in dat Schloß hinein, Mampft Stück Kuchen, grinst sich ein.

- Dat Gitteken dat fühlt sich schlapp Und dampft auf ihre Bude ab.

- Is in ihre Poofe kaum, Freut sich auf ihrn Lieblingstraum

- Mit sie, son Prinz und Kullerball, Da gibbet anne Tür en Knall.

- „Schnuckelding, wat is denn bloß? Lass knacken, mach die Schotten los!

- Hass versprochen mich auf Kralle, Dat ich kann in deine Falle.“

- Schotten auf, se sieht den Nassen, Kricht en Koller, kannz nich fassen.

- Doch mit Köpper, wie son dopp, Kusselt Frosch auf Kissen, hopp!

- „Ich gez vorre wand dich klatsche, Biss dann alle, biss voll Matsche,

- Kannze gehen als Gehacktet.“ Gitte krallt et, Gitte packt et.

- Mit Affenzahn und mit Karacho, Hundertachzig aufen Tacho,

- Knallt dat Tier wie ne Rakete Voll auf die Strukturtapete.

- Doch kumma da, doch kumma an, Steht da fix son Strahlemann

- In son edel Kaftan-Zwirne Und en Krönken aufe Birne.

- „Ich sein Prinz, ich bin den Kalla, Lass uns fummeln, gib mich Balla!“

- Gitteken kann glauben kaum, Is den Typ aus ihren Traum.

- Wie Kalla dann die Pille schoß In den Garten von dat Schloß,

- Volle Lotte inne Mitte Knallter in dat Herz von Gitte.

- Wie Heirat war an diesen Orte, Gabet mächtich sahnetorte,

- Und Kappes, Panhas, Wein, ganz roten, Nur Froschschenkel, die warn verboten.

- Und wenn se nich gestorben sind, Den Ex-Frosch und dat Königskind,

- So tun zwobeide gez noch hausen In dat Schloß von Oberhausen!

Aus: Praktikus 1956

Oberhausener Haus- und Heimatfreund, 5. Jahrgang

War der Karneval früher moralischer?

"Die Bliesenjagd geht los"

Fastnachtssitten der Osterfelder in früheren Jahrzehnten

Oberhausen hat heute einen organisierten Karneval. Wenn die „tollen Tage“ kommen, bricht eine Schunkel-Woge in die Stadt ein und schwemmt den Alltag hinweg. Viele behaupten, diese Woge sei künstlich erzeugt. Der Sturm der Ausgelassenheit werde von gewerblichen Interessenten angeblasen und der Karneval habe nichts mehr von der soliden Deftigkeit, die er in früheren Zeiten als Familien- und Nachbarschaftsereignis noch gehabt habe.

Stimmt das?

Oberhausen ist jung, aber Osterfeld ist alt. Osterfeld war nicht von ungefähr Bahnbrecher für den Groß-Oberhausener Karneval. Sollte man die Heimatgeschichte nicht auch auf diesem Gebiete kennen, um besser verstehen zu können, was heute ist?

Wie war es früher? Gab es in der ländlichen Bevölkerung, die vor dem Aufstieg der Industrie auf dem heutigen Groß-Oberhausener Gebiet lebte, schon Karneval? War man wirklich damals zahmer in den Äußerungen der Lebensfreude oder vielleicht ungebändigter, roher?

Sehen wir zu.

Osterfeld gehörte zum Vest Recklinghausen. Landesherren waren die Kölner Kurfürsten oder Fürst-Erzbischöfe. Um das Jahr 1700 herum kamen strenge Verbote heraus, weil beim Karnevalstreiben im ganzen Vest Recklinghausen schwere Ausschreitungen, auch solche moralischer Art, vorgekommen waren. Zum ersten Male im Jahre 1757 wurde in dem Dorf Osterfeld von der Kanzel herunter und durch Ausruf bekanntgegeben, daß der Kölner Kurfürst alle Maskeraden und Fastnachtbälle untersagt habe. Die Zeitläufe seien zu bedenklich, und, so ließ der Landesherr verkünden, seine Schwägerin sei soeben gestorben.

Aber einige Jahre später lebten in Osterfeld die Karnevals- oder Fastnachtfeiern von selbst wieder auf. Wie in der alten Pfarr-Chronik von St. Pankra-tius niedergelegt ist, gab es am Sonntag, Montag und Dienstag vor Ascher-mittwoch nicht nur im Dorf Osterfeld, sondern auch in der Umgebung klei-nere Umzüge und maskierte Gestalten in den Dorfstraßen. Es war hauptsächlich die ärmere Bevölkerung, die auf die Höfe der „dicken Bauern“ und gutgestellter Handwerker zog, um unter mehr fuselfeuchtem als fröhlichem „Gesang“ die Naturalien zusammenzutragen, die. für den kommenden großen Fastnachtschmaus am Dienstag nötig waren. Vor den Bauernhöfen wurden „Dorfgeschichten“ vorgetragen. Heute würden wir sagen, Büttenredner pack-ten das. „Dorfnähkörbchen“ aus und servierten pikante Privatgeschichten – vielleicht mit der Absicht, bei den „dicken Bauern“ Mettwürste und Schinken locker zu machen als Entgelt für eine „milde Behandlung“. Es wird berichtet, daß Schlägereien in den Fastnachttagen üblich waren.

Im 19. Jahrhundert benahmen sich die Karnevalisten wieder gesitteter. Einige kluge Leute, besonders Osterfelder Wirtshausbesitzer, kamen auf die Idee, das Karnevalstreiben zu organisieren und damit auch in gewisser Weise zu bändigen. Die Osterfelder Wirte Süttmann, Mangelmann und Vöing brachten es – nicht ganz ohne eigennützige Hintergedanken – fertig, Karnevalsgesellschaften zu gründen und den rohen Umzugs- und Einzelgängerbetrieb der Maskierten von den Wegen und dunklen Winkeln fernzuhalten. Diese ersten aller Karnevalsgesellschaften hießen „Bliesen“ (auch Bleesen). An ihrer Spitze standen aber keine Präsidenten, wie heute, sondern Rechenmeister. Diese Rechenmeister trugen die Verantwortung dafür, daß die finanziellen und moralischen Grenzen beachtet wurden. Aber das gelang ih-nen nur selten. Und Osterfelds Pfarrer hatten Grund, die Karnevalstage mit ziemlich traurigen Empfindungen zu beobachten. Es wird berichtet, die Os-terfelder Maskierten hätten eine ungewöhnliche Konsumkraft gegenüber geistigen Getränken entwickelt. Wie bei den damaligen Hochzeitsbräuchen hätten sie erst aufgehört, wenn sie wie Leichen unter dem Tisch gelegen hätten.

Samstag wurde bei reichlich Bier und Schnaps der „Faschelowend angesteken“. Was wir heute Karnevals- oder Rosenmontagszug nennen, war das sogenannte „Bliesenjagen“. Es fand immer am Dienstag statt. Die Karnevalisten, fast alle maskiert, zogen von Haus zu Haus und sammelten Lebensmittel ein. Zum Unterschiede von heute legten die Osterfelder keinen Wert auf Schönheit. Ihre Masken waren grotesk, in gewissem Sinne abstoßende Ver-zerrungen des Menschengesichtes.

Die geschenkten Würste wurden an sogenannte „Schüttegaffeln“ gehängt, die mit bunten Bändern verziert waren. Im Zuge wurden Körbe mitgetragen. Speck, Eier und Hühner wurden in ihnen untergebracht. Vor jedem Haus wurden gemeinschaftlich Fastnachtlieder gesungen, die allerdings mit unseren heutigen Schlagern nichts mehr zu tun haben. Einige dieser Sprüche oder Lieder sind noch überliefert, z. B.:

- „Faschelowend kömmt heran, et rappelt in de Bössen.

- Alle Wiewer kriegt en Mann, eck ook, un ook min Söster“.

Ein anderer Spruch lautet:

- „Faschelowend is vanowend. Klingel op de Bössen!

- Hier en Ei, on dor en Ei, Mettwoß midden de töschen!

- Lott dat Messer sinken in den dicken Schinken!

- Lott mi nich so lange schtohn, mot noch en Hüsken wiedder gohn“

Anm.: Der „Rummelspott“ oder die „Bösse“ war ein beliebtes Lärminstrument beim Bliesenjagen: Über die Öffnung eines Steinguttopfes spannte man eine Schweinsblase und steckte ein Rundholz hindurch. Der Bliesenjäger bewegte das Rundholz schnell hin und her und erzeugte so einen lauten, dumpfen Ton.

Wenn heute im Karnevalszug einige Wagen als plastisch gewordene Verulkung des politischen Geschehens die Zuschauer besonders belustigen, so handelt es sich auch hierbei um keine neue Idee. Die Osterfelder machten das früher auch schon so, zwar nicht durch Wagenschaubilder, sondern in echter dramatischer Hand1ung. Beim Bliesenjagen (Karnevalszug) wurden Vorgänge aus dem Gemeindegeschehen oder Ereignisse aus dem Privatleben der Oster-felder Bürger theatermäßig, d. h. in dramatischen Szenen, vorgeführt. Es wird berichtet, daß gerade diese Aufführungen so derb und in ihren Anspielungen oft so verletzend waren, daß Schlägereien und blutige Zwischenfälle nie aus-blieben. Diese Hanswurstiaden auf offener Straße wurden daher untersagt.

Schweißgebadet wie irgendein heutiger Prinz, der stundenlang auf seinem Wagen in Bewegung ist, waren damals alle Bliesenjäger. Ihr Karneval war im Zusammenhang mit einem unglaublichen Schnapskonsum so anstrengend, daß sie stundenlang verschnaufen mußten. Aber der Zug kam fast immer mit ge-waltiger „Beute“ an guten Sachen und an „Lösegeld“ in das Fastnachtshaus zurück.

Im „Fastnachtshaus“, einer Osterfelder Wirtschaft, herrschte dann ein Betrieb wie nie. Noch heute gibt es viele Osterfelder Familien, die ohne Mettwurst-pfannkuchen keine rechte Fastnachtstimmung haben. Dieser Pfannkuchen ist alte Tradition. Er stammt aus der tollen Zeit des Bliesenjagens, wo Speck, But-ter, Mettwurst, Eier und Mehl sackweise im Osterfelder Fastnachtshaus landeten und alle Bratpfannen aus der Nachbarschaft herhalten mußten, um riesige Stapel von Pfannkuchen zu bereiten, die am Dienstagabend, nach dem Zug, in einem einmalig verrückten Gelage der Maskierten unter tapferer Hilfe der Bevölkerung verputzt wurden. Dabei wurde gefiedelt und gesungen. Es wird berichtet, daß die Tänze immer derber und dreister wurden, je später es war.

Dennoch: Der Aschermittwoch kam auch damals. Es ist erstaunlich, aber wahr, daß der größte Teil der Osterfelder, die den Dienstag bis zur Erschöpfung ausgekostet hatten, am Mittwoch in der Dorfkirche sich das Aschenkreuz holten. Darauf wollte keiner verzichten. Aber mit dem Aschenzeichen auf der Stirn wurde dann „Bacchus“ begraben (heute: Hoppeditz). Die Osterfelder bastelten eine große Strohpuppe, luden sie auf eine Karre und verbrannten sie „feierlich“ auf dem Kirchplatz oder später auf dem Marktplatz. Auch diese Sitte war damals insofern roh und verletzend, als es dabei zu einer wüsten Nachäffung ernster kirchlicher Zeremonien kam. Eine sogenannte „Bacchuslitanei“, schon Wochen vorher zusammengestellt, wurde im Tone und mit den Bewegungen des Gebetes abgeleiert. Ihr Inhalt war derb, stellenweise oft unflätig, ohne daß man sich dessen eigentlich bewußt war.

Diese Strohpuppe, die die Osterfelder am Aschermittwoch öffentlich verbrann-ten, hatte ursprünglich den Winter dargestellt. Wie sie im Feuer unterging, so würde nun auch der Winter in der herannahenden Frühlingswärme dahin-schmelzen. Später erst, als im Fastnachtbetrieb mehr und mehr eine bloße Gelegenheit zu ungehemmtem Austoben der Trink- und Eßgelüste gesehen wurde, teilte man der Strohpuppe die Rolle des Bacchus zu. Diese neue Auslegung kam offensichtlich nicht aus dem einfachen Volke, das von Bacchus nichts wußte.

So ist also die Frage, die hier eingangs gestellt wurde, ob nämlich unser heutiger Karneval besonders ausgelassen und in manchem vielleicht unmoralisch sei, ziemlich genau zu beantworten. Was er an organisierter Betriebsamkeit und geschäftlichem Einschlag im Laufe der Jahrzehnte hinzubekam, mag den Abstand von der alten „Sitte der Väter“ wohl vergrößert haben. Aber gerade diese Organisierung bedeutet auch Kontrolle. Der heutige Karneval ist zahmer, gebändigter und mäßiger als der, der vor vielen Jahrzehnten in den Straßen und Wirtschaften mühsam in Anstandsgrenzen gehalten wurde. Ausschweifungen und Ausschreitungen lassen sich nie ganz verhindern. Es kommt eben auf die Menschen an, die sich in den Karnevalstrubel mit dieser oder jener Absicht hineinbegeben.

Vom "Alten Mann" bis zum "Zehnfüßer"

Ein kleiner Streifzug durch die Sprache des Bergmanns

Jeder, der in seinem Berufsleben nach unter Tage kommt, eignet sich die bergmännischen Fachbegriffe und Redewendungen zwangsläufig an. Und ganz nebenbei lernen auch seine Familienangehörigen diese schöne Sprache kennen. Ja sie übernehmen sogar besonders treffende Ausdrücke in ihre Umgangssprache. Mit anderen Worten, als im Ruhrgebiet noch eine halbe Million Menschen ihr Brot beim Steinkohlenbergbau verdienten, brauchte sich niemand um den Fortbestand des bergmännischen Wortschatzes zu sorgen. Wenn jedoch immer mehr Bergwerke schließen müssen, besteht die Gefahr, daß viele Wörter bald nicht mehr verstanden werden oder ganz verloren gehen. Dieser Beitrag möchte helfen, die Sprache zu erhalten.

Beginnen wir mit einer Frage:

Wer kann, wenn man vom Glauben einmal absieht, Berge versetzen? Natürlich, ganz ohne großes Aufsehen davon zu machen, der Bergmann, wenn er den ausgekohlten Raum im Streb, den Alten Mann, mit Steinen ausfüllt. Zu seiner Sicherheit setzt er vorher ein Kopfholz, das ist ein kurzes Quetschholz mit einem Holzstempel.

Das Wort Stempel hat unter Tage nicht nur eine andere Bedeutung, sondern ist sogar mit dieser in die Umgangssprache eingegangen. Der Mann, der beim Anblick von Frauenbeinen feststellt: Mensch, hat die ein Paar Stempel!, denkt nicht an einen Poststempel, sondern an die auf ganzer Länge nahezu gleichmäßig dicken Holzstützen, die zu Opas Zeiten dafür sorgten, daß das Hangende immer den notwendigen Abstand vom Liegenden hatte. Womit schon wieder zwei neue Ausdrücke aufgetaucht sind, die im Streb, d.h. im eigentlichen Abbaubetrieb, die Gesteinsschichten über und unter der Kohle bezeichnen. In den Abbaubegleitstrecken, das sind die Stollen außerhalb des Strebes, oder in Querschlägen und Richtstrecken wird aus dem Hangenden plötzlich die Firste und aus dem Liegenden die Sohle.

Damit aber nicht genug, denn ein Stockwerk des Bergwerks, das aus söhligen, will sagen mehr oder weniger waagerecht verlaufenden Querschlägen und Richtstrecken besteht, heißt ebenfalls Sohle. Die bergmännische Fachsprache kennt sogar eine Steigerungsform von söhlig: ein Grubenbau, der auch die Kontrolle mit einer Wasserwaage nicht zu scheuen braucht, ist totsöhlig.

Das Leseband dient nicht zur Nachrichtenübermittlung, an ihm werden vielmehr die groben Steine und Fremdkörper aus der Rohförderung ausgelesen, also entfernt.

Der Ortsälteste in einem Bergwerk organisiert vor Ort den Arbeitsablauf auf seinem Drittel, der Vorarbeiter in einer Fabrik dagegen weist an Ort und Stelle seine Gruppe in die Arbeit ein. Übrigens heißt es bergmännisch das Ort und nicht der Ort.

In letzter Zeit fällt auf, daß der Begriff vor Ort in die gehobene Umgangssprache aufgerückt ist. Das kann man vom Gezähe, dem Werkzeug unter Tage, noch nicht behaupten, wenn es im Sinne von Eßbesteck gebraucht wird.

Hobel oder Schrapper müssen nicht erklärt werden, die Worte umschreiben sehr gut die Funktion dieser Maschinen. Kommen jedoch ausländische Geräte mit zungenbrecherischen Namen wie Continuous Miner an seinen Arbeitsplatz, findet der Kumpel mit absoluter Sicherheit eine Bezeichnung, die leichter auszusprechen ist, in diesem Falle Conny Meier.

Der Lügen Otto hört auf den bürgerlichen Namen Klartext Ansagegerät, das heißt, dieses Betriebsmittel informiert die Belegschaft automatisch in einer Lautsprecherdurchsage, aus welchem Grunde eine Anlage gerade ausgefallen ist. Die Namensänderung hat der Hersteller als Zusatz augenzwinkernd übernommen.

Bergleute, die einen Betriebspunkt ausrauben, begehen keine Straftat, sondern sie bauen nicht mehr benötigte Betriebsmittel aus. Außerdem darf man sich einen Schießsteiger oder einen Schießmann nicht mit einem umgeschnallten Revolver vorstellen. Es sind ganz friedliche Leute, die sich um die Sprengarbeit in der Grube kümmern. Sie besetzen die Bohrlöcher und tun die Schüsse ab, kurz und knapp, sie legen einen Abschlag hin. Laien können auch sagen, sie laden die Bohrlöcher mit Sprengstoff und zünden die Ladungen. Das Ergebnis ist dann in beiden Fällen ein Haufen aus einem Gemisch von Steinen und Kohle, eben der Abschlag.

An dieser Stelle sei daran erinnert, daß ein Bergmann grundsätzlich fährt, wenn es sein muß sogar zu Fuß. Und folgerichtig befahren der Fahrsteiger oder der Einfahrer – heute nennt man sie leider Abteilungsleiter und Bergrevierinspektor – die Betriebe. Aus dem gleichen Grunde verwandelt sich auch eine ganz normale Leiter auf dem Weg nach unter Tage in eine Fahrte.

Ein Ortsvortrieb oder anders ausgedrückt, die Herstellung einer Strecke, kann gestundet, d.h. kurzfristig eingestellt werden, weil aus der Stunde gefahren wurde. Die Strecke verlief also nicht in der vorgesehenen Richtung; jemand konnte da wohl nicht richtig durch die Stunde kucken. In diesem Fall helfen dann die Markscheider und hängen die Stunde neu. Dieser Satz heißt in normalem Deutsch: die Landmesser bringen Markierungen an, die die neue Richtung vorgeben.

In einer Knebelgrube knebelt man keine Menschen sondern Wagen man kuppelt sie also zu einem Zug zusammen. Und ein Blindschacht hat nicht sein Augenlicht verloren, er verbindet vielmehr Sohlen miteinander, hat aber keinen Tagesanschluß. Wenn dazwischen auch noch Flöze liegen, heißt der Blindschacht sogar Stapel.

Dem geneigten Leser sei an dieser Stelle noch verraten, daß ein Fisch ein langer, flacher Steinbrocken ist, der unzerkleinert durch den Brecher geht und mit Vorliebe an Bandübergaben Stopper verursacht, d.h. das Fördergut kann wegen dieser Verstopfungen nicht von einem Förderband auf das nächste rutschen.

Eines muß der Nichtbergmann auch noch unbedingt wissen: es gibt in der Grube keine Luft sondern nur die Wetter. Dann versteht er Begriffe wie Frischwetter, Abwetter und giftige Wetter ohne Dolmetscher. Bei den matten und den schlagenden Wettern muß ich dagegen schon wieder Übersetzungen liefern, um Mißverständnisse zu vermeiden. Diese Fachausdrücke bezeichnen zum einen sauerstoffarme Luft und zum anderen ein explosionsfähiges Grubengas / Luft-Gemisch. Der Wettersteiger sorgt mit seinen Mitarbeitern durch die Errichtung von Wettertüren und Wetterdrosseln – letztere sind Bauwerke zur Verkleinerung des Streckenquerschnittes und keine Singvögel – für die sinnvolle Verteilung der Wetter auf alle Grubenbaue.

Wenn der Eckensteher von einer Futterei hört, dann weiß der Förderaufseher, daß es zu einer größeren Störung in der Förderung gekommen ist. Nachdem er alles eingestielt, also in die Wege geleitet hat, muß er seinen Steiger oder kurz den Kerl über den Stand der Dinge informieren.

Denn es dauert meist nicht lange, bis der Ober oder sogar der Alte – gemeint sind Obersteiger und Betriebsführer – anrufen und von diesem etwas Näheres über die Störungsursache und die getroffenen Maßnahmen wissen wollen. Bedauerlicherweise wurden die Dienstbezeichnungen dieser Herren 1995 durch Bereichsingenieur und Bereichsleiter ersetzt.

Der Bergmann, der einen Teckel mit Rundholz belädt, ist kein Tierquäler, denn unter Teckel versteht man auf der Zeche einen Spezialwagen für Langmaterial. Bei der Bearbeitung des Holzes fielen die Mutterklötzchen ab, immer in der Normlänge von einem halben Fuß und drei Fingern, natürlich ohne Nüsse, denn wer wollte sich zu Hause beim Spalten des Anmachholzes für den Kohleherd schon unnötig anstrengen. Das alte Längenmaß Fuß, das sind 31 cm, verwendet man bei Holzstempeln heute noch: jedermann untertage kennt einen Zehnfüßer, ohne dabei an einen nicht ausgewachsenen Tausendfüßer zu denken.

In diese sozusagen amtliche Sprache fügt die Belegschaft jeder Zeche Begriffe ein, die auch nur in diesen Betrieben gebraucht und verstanden werden. Eine kleine, schienengeführte Transportkarre z.B. hört hier auf den Namen Erika, und dort weiß jeder, daß er einen Druckluft Schlagschrauber besorgen muß, wenn ein Fudschi verlangt wird.

Auf einem Bergwerk bekam die aus Platz- und Kostengründen auf einer Bühne im Querschlag errichtete Telefonzentrale den Namen Fischerhütte, weil ein Telefonist, der dort arbeitete, so hieß.

Die Oslo Strecke verband die Bergwerke Osterfeld und Lohberg. Auf der Zeche Jacobi gab es dagegen einen Meinberg, weil sich ein junger Elektrosteiger einmal in der Werkstatt mit dem Satz Ich befahre meinen Berg abmeldete, als er die Strecke zur 6. Teilsohle meinte, die zu seinem Aufgabenbereich gehörte…

Fritz Pamp

Geschichten vom Haskes Hof

Aus: Der Kickenberg, Osterfelder Heimatblatt, Januar 1956

Haskes Jupp klönt

Wohl nie hat der Beckedahlsche Hof an der Koppenburgstraße in Osterfeld während seiner mehr als hundertjährigen Geschichte einen verlasseneren Eindruck gemacht als im Augenblick. Es ist seit langem bekannt, daß nun auch dieser Hof der fortschreitenden Industrialisierung Platz machen muß.

Ich nehme diese Tatsache zum Anlaß, um mit dem Besitzer über die Geschichte seines Eigentums zu sprechen. Wir sitzen uns in der niedrigen, gemütlichen Wohnstube gegenüber und beklönen zunächst die allgemeinen Osterfelder Dinge und deren Entwicklung in den letzten 50 Jahren.

Lebendes Kataster

Die genaue Kenntnis aller Grundbesitzverhältnisse läßt in mir das Gefühl aufkommen, als säße ich einem lebenden Katasteramt gegenüber. Beckedahl weiß genaue Auskunft über jeden Besitzwechsel in der Vergangenheit zu geben. Erst allmählich kommen wir auf unser eigentliches Thema und ich erfahre, daß der Vater von „Haskes Jupp“ wie er auf dem Rothebusch genannt wird im Jahre 1883 den jetzigen Hof vom Besitzer Koppenburg gepachtet hat. Zu dieser Zeit gehörte noch die alte Mühle dazu, die damals sicher das älteste Gebäude Osterfelds war. Bis zum 1. Weltkrieg wurde hier noch täglich gemahlen. Erst 1938 fiel sie der großen Überschwemmung zum Opfer und mußte einer neuen Planung weichen. Im Zuge dieser Umgestaltung trat auch an Stelle des Jahrhunderte alten idyllischen Mühlenteichs ein neues Staubecken. Der Mühlenbach selbst ist seither in ein geordnetes Bett gezwängt. Trotzdem aber ist in all den Jahren der südöstliche Teil Rothebuschs, entlang der Bahnlinie Osterfeld-Kirchhellen, welcher auch das Besitztum der Familie Beckedahl umfaßt, bis auf den heutigen Tag in seiner natürlichen Beschaffenheit erhalten geblieben.

1887 wurde dann der Koppenburg Hof geteilt und verkauft. Ungefähr die Hälfte einschließlich der Gebäude gelangte in den Besitz der Beckedahls. Den anderen, später als Schrottlager verwendeten Teil, erwarb die Fa. Fischedick.

Festhalten an der Scholle

Genau 65 Jahre hat der 1890 geborene letzte Besitzer auf diesem Hof gelebt. Er ist besonders stolz darauf, daß in all den Jahren, selbst dann, wenn kaum ein Ausweg schien, kein Stück Land verkauft wurde. Neben der landwirtschaftlichen Tätigkeit wurde stets ein Fuhrunternehmen und eine Sandgräberei unterhalten. Schon Ende des vorigen Jahrhunderts wurde Krupp in Essen mit diesem Sand beliefert.

Gern erinnert er sich der im westfälischen und niederrheinischen Raum als ungeschriebenes Gesetz gültigen Nachbarhilfe. Zu seinen Notnachbarn zählten Borges, Brinkmann, Winkelheck und Böhmer.

Bleibt Baum in neuer Heimat

Katastrophen hat es bis auf den Scheunenbrand, im letzten Krieg durch Brandbomben verursacht, „Gott lob“, so sagt er keine gegeben. Im weiteren Verlauf unseres Gesprächs wird es immer deutlicher, daß ihm der bevorstehende Abzug nicht leicht fällt. Hochdahl-Trillz (Kreis Mettmann) wird die neue Heimat sein, wo das ehemalige Gut Böllenschmied schon seit einigen Wochen von seinem ältesten Sohn Heinrich bewirtschaftet wird.

Erst als ich mich verabschiede, fällt mir auf daß der Beiname Haske noch nicht begründet wurde. „Mein Großvater hat um die Mitte des vorigen Jahr-hunderts“, so erklärt er, „in einen Kirchhellener Bauernhof namens Haseke eingeheiratet. Seither führen wir diesen Beinamen.“

Ein Stück Heimatgeschichte geht zu Ende